- Введение.

«Система – это нечто такое, что в результате взаимодействия своих частей поддерживает свое существование и функционирует как целое».

«…Системы функционируют как целое, а это значит, что у них есть свойства, отличающиеся от свойств составляющих их частей. Они возникают, когда система работает».

«…целостность присуща только динамической, «функционирующей», живой системе, ярким примером которой является организм (обычно человека)». (О’Коннор, Макдермотт, 2006, с. 20, 31)

«…Целостность есть результат динамического взаимодействия составных элементов, система представляет собой нечто иное, чем просто сумма ее отдельных компонент» (Саати, Кернс, 1991, с. 21).

«Поскольку свойства системы присущи только ей самой, но не ее частям, то стоит разделить ее на части, как эти свойства исчезнут». (О’Коннер, Макдермотт, 2006, с. 35).

Начало ХХI века знаменовалось резким расширением представлений об окружающем нас макро и микромире, актуализацией системного анализа организма человека в неразрывной связи с окружающей его средой. Такой подход стал особенно актуальным в последние годы после первых публикаций о результатах исследований микробиома. Исследования показали, что микроэкологические системы человека, а также растений и животных представляют собой неразрывные филогенетически взаимосвязанные и взаимообусловленные динамические биоценозы, включающие разнообразные по количественному и качественному составу ассоциации микроорганизмов и продуктов их биохимической активности (метаболитов). Такого рода системы практически невозможно понять аналитически, поскольку свойства каждого из симбиотических членов экосистемы не являются их исключительно внутренними свойствами, но могут быть проявлены и осмыслены лишь в контексте более крупной целостной системы. Проявляемые каждым из членов сообщества их существенные, или системные, свойства – это свойства целого, которыми не обладает ни одна из частей, будучи изолированной. Эти свойства проявляются именно вследствие организации метаболического взаимодействия между частями, т. е. конфигурации взаимоотношений, характерных для конкретной экосистемы. В результате большое число исследователей часто неоправданно распространяют полученные результаты, характерные для структурного элемента, на всю систему. По сути, мы являемся свидетелями причудливого смешения двух научных подходов к изучению живых систем – редукционизма и холизма. При описании свойств пептидных биорегуляторов попытаемся также взглянуть на них с двух сторон, помня о том, что редукционизм эффективен при исследовании структурных характеристик систем, а холизм хорош при анализе функций целостных систем взаимосвязанных элементов.

- Механизм действия.

В естественных условиях мицелиальный гриб F.S (например, штаммы ВКМ F — 3051Д, F — 3052Д, F — 3767Д, F — 3768Д и др.) существует в прикорневой системе растений, опутывая и увеличивая ее эффективную площадь, образуя дружественный, взаимовыгодный (мутуалистический) симбиоз растения и почвенной микрофлоры. Как известно, симбиотические взаимоотношения различных видов живых организмов предполагают не только потребление метаболитов, продуцируемых партнерами, но и, в свою очередь, выполнение «работы» в интересах партнеров. А именно, работы по синтезу биологически активных веществ как полезных, способствующих развитию, так и разрушающих вредные вещества, и таким образом защищающих растение и почвенную микрофлору от воздействия патогенных микроорганизмов или токсинов.

Биотехнология производства субстанции Флоравит®, предполагающая организацию условий для жидкофазного культивирования мицелиальных грибов используемого штамма, направлена на продуцирование биологически активных веществ (в частности, ферментов) расщепляющих питательные вещества до усвояемых форм собственно мицелием. С другой стороны, генетическая программа культивируемых микроорганизмов априори предполагает продуцирование вторичных метаболитов для реализации симбиотического взаимодействия (аналогично существованию в природной среде). В результате достигается биосинергетическая взаимообусловленность биохимического состава среды культивирования, включая низкомолекулярные белки, и снижение энтропии среды роста. С точки зрения термодинамики внесение такого рода растворов в среды с более высокой энтропией объективно должно обладать потенцией к снижению суммарного значения энтропии и повышая уровень общей организации системы.

Проявление таких свойств по определению должно иметь системный характер. В частности, в организме человека при улучшении функционирования микробиома корректируется функциональная активность желудочно-кишечного тракта и печени, системы иммунитета, репродуктивной функции, нормализуется микробиоценоз барьерных зон (кожа, слизистые покровы). Прекращаются воспалительно-деструктивные процессы, нормализуются регенеративные процессы, что особенно ярко проявляется в печени и иммунной системе. Нормализация функционирования даже только в этих сферах благотворно отражается на жизнедеятельности всего организма в целом.

Микроорганизмы микробиома, структурно располагаясь на внешней стороне эпителиальных и кожных поверхностей и непосредственно взаимодействуя с окружающей средой, метаболически неразрывно связаны с функциональными системами организма человека (организма-хозяина). Исходя из симбиотических взаимоотношений микроорганизмов микробиома с организмом – хозяина, и огромности генетического материала микробиома, логичным представляется предположение о формировании последним функциональных аналогов нервной, иммунной и эндокринной систем. В таком представлении механизм функционального взаимодействия систем микробиома и организма-хозяина лучше всего объясняется наличием АПУД – системы организма-хозяина.

Короткая справка.

APUD-система (АПУД-система, диффузная нейроэндокринная система) — система клеток, имеющих предполагаемого общего эмбрионального предшественника и обладающих способностью синтезировать, накапливать и секретировать биогенные амины и/или пептидные гормоны.

Аббревиатура APUD образована из первых букв английских слов:

— А — amines — амины;

— р — precursor — предшественник;

— U — uptake — усвоение, поглощение;

— D — decarboxylation — декарбоксилирование.

В настоящее время идентифицировано около 60 типов клеток APUD-системы (апудоциты), которые встречаются в:

- центральной нервной системе — гипоталамусе, мозжечке;

- симпатических ганглиях;

- железах внутренней секреции — аденогипофизе, шишковидном теле, щитовидной железе, островках поджелудочной железы, надпочечниках, яичниках;

- желудочно-кишечном тракте;

- эпителии дыхательных путей и легких;

- почках;

- коже;

- тимусе;

- мочевых путях;

- плаценте и т.д.

В результате проведенных эмбриологических исследований сделано предположение, что первичные клетки APUD-системы происходят из нервного гребешка (нейро-эндокринно-программированного эпибласта). В ходе развития организма они распределяются между клетками различных органов. Апудоциты в органах и тканях могут располагаться диффузно или группами среди других клеток.

В клетках APUD-системы синтезируются, наряду с биогенными аминами, пептиды. Установлено, что биологически активные соединения, образующиеся в клетках данной системы, выполняют эндокринную, нейрокринную и нейроэндокринную, а также паракринную функции. Следует подчеркнуть, что ряд соединений (вазоактивный интестинальный пептид, нейротензин и др.) высвобождаются не только из клеток APUD-системы, но и из нервных окончаний. Широкое представительство этих соединений в отделах головного мозга, а также дифференцировка клеток данной системы из нервного гребешка и их расположение в тканях эндокринных желез, связанных с головным мозгом (гипофиз, шишковидная железа и т.д.) позволяет сделать вывод о том, что эта система является особым звеном, ответственным за поддержание гомеостаза организма.

Ряд авторов считают, что APUD-система, наряду с центральной, периферической и автономной системами является отделом нервной системы. Многочисленные исследования последних лет свидетельствуют о том, что в основе механизма регулирования метаболизма, лежит функциональное взаимодействие между эндокринной (в том числе APUD-системой) и нервной системами организма. Это позволяет рассматривать эти две системы как единую универсальную нейроэндокринную систему.

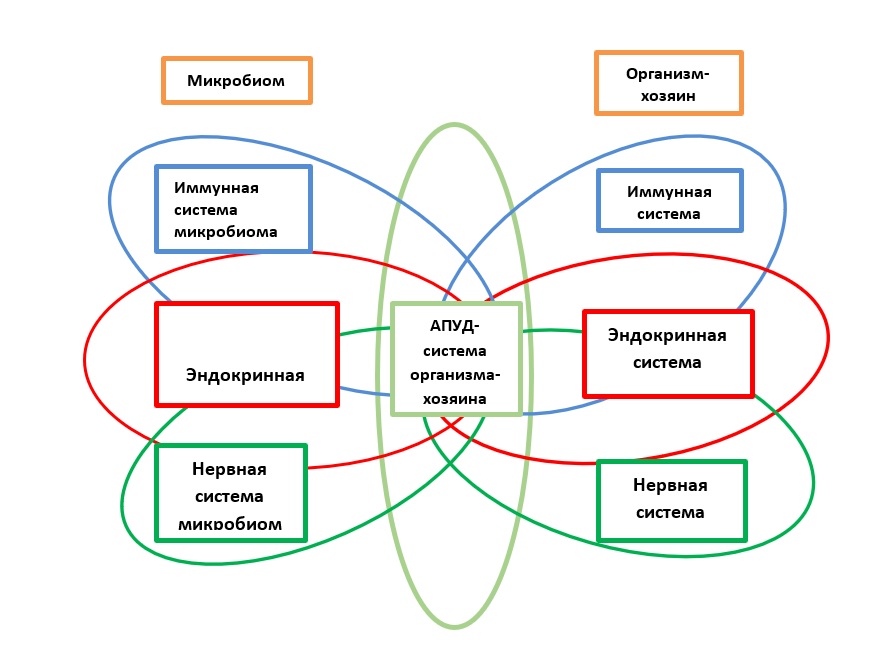

Взаимодействие функциональных гомеостатических систем микробиома и организма-хозяина показано на рис 1. На рисунке для наглядности функциональные системы представлены разделенными, однако при дружественном и взаимовыгодном симбиозе, они образуют единые и биосинергетически взаимообусловленные системы (состояние здоровья). Нарушение устойчивости дружественных симбиозов может приводить к разрушению связности в системе микробиом – организм-хозяина и возникновению антагонистических отношений (состояние болезни). Такое представление имеет методологическое значение важное при проведении экспериментальных исследований и анализе результатов. В частности, при экспериментах, проводимых на изолированных фрагментах тканей (in vitro) или в случаях, когда токсин вводится инъекционно, а испытуемые растворы перорально, из поля зрения вольно или невольно выпадает влияние микробиома как неотъемлемого структурного компонента.

Рис. 1. Схема взаимодействия гомеостатических

систем организма-хозяина и микробиома.

Признание микробиома де-факто структурной составляющей целостного организма приводит к необходимости распространения фундаментальных идей теории функциональных систем на участие микробиома в организации взаимодействия внутренних органов организма-хозяина и адаптации его к изменениям окружающей среды. Лучше всего этот факт можно проиллюстрировать цитатами из статьи академика Судакова К.В. (1999г), посвященной наследию и автору теории функциональных систем, нашему великому соотечественнику Анохину П.К.

В частности, «…начиная с ранних стадий эмбрионального развития, человеческий организм и его функции складываются на основе процессов адаптивной самоорганизации. Под влиянием генетической информации геном оплодотворенной яйцеклетки начинает экспрессировать биологически активные вещества, в частности информационные молекулы — олигопептиды и белки. Эти молекулы определяют рост и дифференцировку тканей, а также их объединение в специальные органы. Навстречу этим информационным молекулам в определенных тканях созревают специфические рецепторы. Под воздействием информационных молекул на соответствующие рецепторы складывается специфическая интеграция часто удаленных друг от друга органов и тканей, совокупная деятельность которых организует специальную функцию. Функция этих органов приводит к определенным приспособительным результатам, которые на основе обратных связей формируют специальные функциональные системы развивающегося организма, определяющие в первую очередь оптимальный уровень метаболических процессов его внутренней среды.» и далее «…целостный организм на основе нервных, гуморальных и информационных механизмов объединяет множество слаженно взаимодействующих функциональных систем, часто принадлежащих к разным структурным образованиям и обеспечивающих своей со дружественной деятельностью гомеостазис и адаптацию к окружающей среде.» (Судаков К.В. 1999г).

Таким образом, с эмбрионального этапа развития организма формируются биосинергетически взаимообусловленные внутренние структурные органы, генетически исходно предназначенные к со дружественному взаимодействию, образуя функциональные системы – нервную, иммунную и эндокринную. Ведущая роль в этом процессе принадлежит пептидам.

Авторами методических рекомендаций, в результате исследований и накопленного опыта применения субстанции и ее вариаций, была разработана условная схема функциональных гомеостатических систем. В которой отражены, не только функциональные схемы (иммунная, эндокринная и нервная) образуемые органами и тканями организма – хозяина, но и аналогичные функциональные схемы реализуемые микробиомом человеческого организма. Также важно было показать, как эти две функциональные системы взаимодействуют друг с другом, с помощью каких органов и тканей. Мы взяли на себя смелость выдвинуть гипотезу, что взаимодействие этих систем осуществляется с помощью APUD-системы.

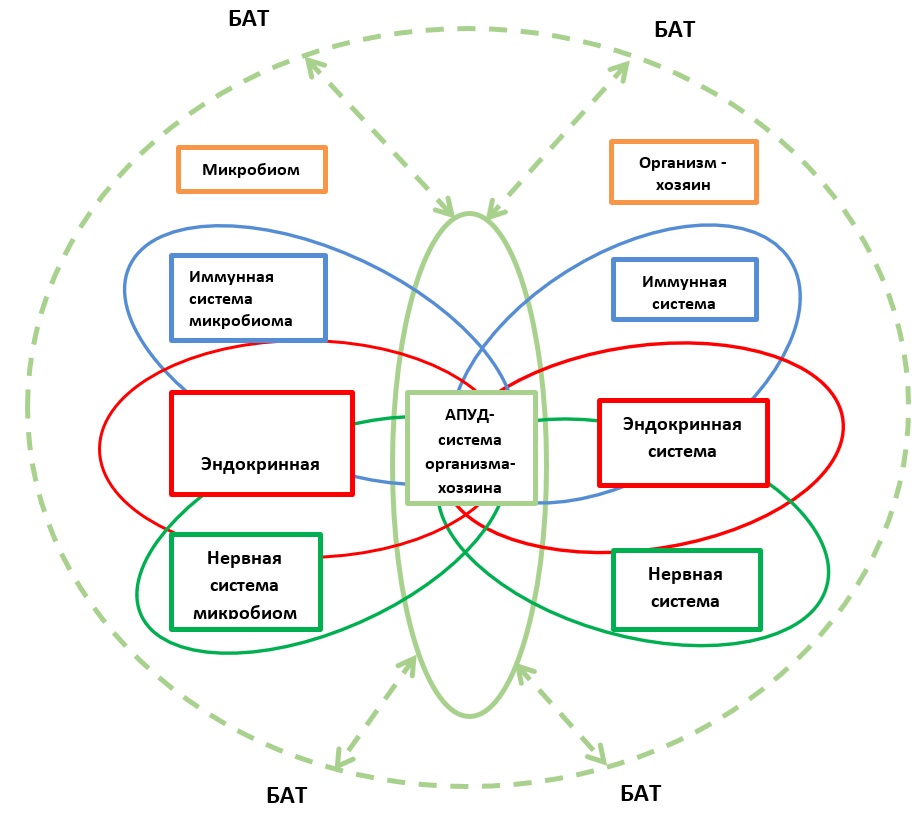

Также, обычно за пределами внимания специалистов остается вопрос взаимодействия самой большой нейроэндокринной системы человеческого организма, которой является кожный покров. Обычно указывают, что биологически активные точки (БАТ) кожного покрова являются проекциями органов человеческого организма.

Рис. 2. Схема взаимодействия гомеостатических

систем организма-хозяина и микробиома с учетом взаимодействия с окружающей средой через биологически активные точки — БАТ.

Мы взяли на себя смелость более конкретно высказаться на эту тему. А именно что БАТ взаимодействуют с функциональными системами как организма — хозяина, так и с функциональными системами образуемыми микробиомом, посредством APUD-системы. Т.е. на Рис.2 показаны все основные функциональные системы человеческого организма, как функциональные системы организма – хозяина образованные органами и тканями человеческого организма, так и функциональные системы (иммунная, эндокринная и нервная) образуемые микробиомом человека. Так же на рис.2 показана нейроэндокринная система кожного покрова, играющая ведущую роль в адаптации человеческого организма к окружающей среде. И все эти системы объединяются APUD-системой. Такое представление взаимодействия функциональных систем дает хорошее понимание важности их гармоничного взаимодействия, а также подсказывает способы введения БАВ в организм целостного человека. Например, при введении БАВ через слизистые языка, носа и т.д. (или непосредственно с помощью капельницы в кровяное русло) БАВ очень быстро попадают в кровеносную систему и разносятся по всем органам и тканям организма человека, воздействуя на все функциональные системы и далее посредством APUD-системы на микробиом. Если же раствор БАВ принимается перорально и попадает в ЖКТ, то происходит взаимодействие с микробиомом, его функциональными системами и посредством APUD-системы взаимодействует с органами, и тканями человеческого организма.

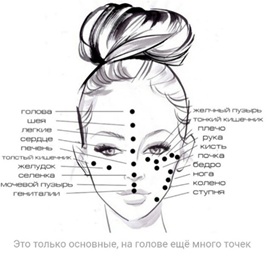

Что касается БАТ, в тибетской и китайской медицинах накоплен огромнейший опыт воздействия с помощью иглоукалывания, массажей и др. приемов, на БАТ и соответственно воздействуя на органы и ткани как организма – хозяина, так и на микробиом человека рис.3. В последние годы активно развиваются и другие способы воздействия, например приборы серии Deta, приборы по методу Фоля и др. Необходимо напомнить, что, нанося на БАТ биологически активные средства (мази, смачивая, в частности, пептидными эликсирами и кремами разработанных нами и т.д.) мы также посредством APUD-системы воздействуем на функциональные системы.

Рис. 3 Биологически активные точки на теле человека, в данном примере на лице.

Группой компаний ООО «Гелла-Фарма», OOO «НПП Флоравит» и ООО «КБСЛаб» разработаны, с помощью которых могут быть осуществлены все вышеупомянутые способы воздействия на организм. Такие продукты как: торговые марки «ФлоравитТМ» — Флоравит Э, Флоравит ЦП, и их концентраты, Флоравит Э (масляный раствор), Таис СлавянскаяТМ, средства ухода за кожей и волосами Флоравит и , торговая марка CBSТМ — BODY CREAM — Уникальный крем для тела и рук, FACE CARE — Обновляющий крем для лица и шеи, ШАМПУНЬ Shampoo Peptide пробуждающий, Бальзам для волос, Сыворотка восстанавливающая и увлажняющая, низкомолекулярные белки и пептиды, серия антицеллюлитной косметики. А также Кормовая добавка для животных и Удобрение для растений.

В настоящее время выделено и достаточно подробно изучено действие тысяч эндогенных (продуцируемых тканями во внутренние среды организма) низкомолекулярных белковых молекул, принятых считать ответственными за гомеостаз структурных органов организма.

Необходимо отметить изменения представлений о многообразии, количестве и влиянии пептидов на протекающие в живых системах метаболические процессы. Считалось, что эти пептиды представляют собой фрагменты гормонов, которые либо разрушились, либо еще не сформировались. Наилучшим образом биологическая активность таких пептидов проявляется при воздействии именно на органы, из которых эти пептиды и были выделены. Для пептидов с таким выраженным тканеспецифическим действием академиком И.П. Ашмариным была сформулирована концепция о «пептидном континууме» — биорегуляторе гомеостаза. К настоящему времени исследования показали, что в межклеточном пространстве имеется гораздо больше, чем представлялось ранее, низкомолекулярных белков, так называемых коротких пептидов. А именно, не только пептидов, представляемых ранее как фрагменты молекул эндогенных гормонов и ферментов, но и целого пула «теневых пептидов» — коротких пептидов, происхождение которых становится понятным только в последние годы. Для изучения и классификации которых в настоящее время сформировалось научное направление, получившее название «пептидомика».

Короткая справка.

В начале 2010 года постановлением Президиума РАН директор Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова — Вадим Тихонович Иванов — награждён Большой золотой медалью Российской академии наук имени М.В. Ломоносова — «за выдающийся вклад в развитие биоорганической химии». На общем собрании РАН в мае этого года В.Т. Иванов прочитал лекцию о роли пептидов в качестве универсальных биорегуляторов.

Цитата из выступления академика Иванова В.Т.

«…разнообразие эндогенных пептидов значительно превосходит традиционный набор пептидных гормонов, нейромодуляторов и антибиотиков. Несмотря на множество разрозненных данных об активности отдельных компонентов пептидных пулов, ключевой вопрос о биологической роли пептидных пулов в целом оставался не решённым. Представляет ли основная масса пептидов в пулах просто нейтральные промежуточные продукты разрушения белковых субстратов на пути к аминокислотам, вновь используемым для ресинтеза белков, или эти пептиды играют самостоятельную биологическую роль? Для ответа на этот вопрос было изучено действие более 300 пептидов — компонентов пептидных пулов тканей млекопитающих — на набор культур опухолевых и нормальных клеток. В результате оказалось, что более 75% этих пептидов оказывают выраженное пролиферативное или антипролиферативное действие хотя бы на одну культуру (то есть, ускоряют или замедляют деление клеток) [11]. Были обнаружены и другие виды биологической активности, более или менее пересекающиеся с активностями гормонов, парагормонов и нейротрансмиттеров. В результате ряда таких работ было сделано несколько выводов:

- Компоненты пептидóма участвуют в регуляции нервной, иммунной, эндокринной и других систем организма, причём их действие можно рассматривать как комплексное, — то есть, осуществляемое сразу всем ансамблем пептидов;

- Пептидный пул в целом регулирует долговременные процессы («долго» для биохимии — это часы, дни и недели), отвечает за поддержание гомеостаза и регулирует пролиферацию, гибель и дифференцировку составляющих ткань клеток.»

И далее

«…По-видимому, один из главных механизмов действия коротких биологических пептидов — работа через рецепторы хорошо известных пептидных нейрогормонов. Сродство «теневых» пептидов к рецепторам очень низкое — в десятки или даже тысячи раз ниже, чем у их «основных» лигандов, но нужно принимать во внимание и тот факт, что концентрация «теневых» пептидов примерно в такое же число раз выше. В результате оказываемый ими эффект может иметь ту же величину, а, учитывая широкий «биологический спектр» пептидного пула, можно сделать вывод об их важности в регуляторных процессах».

Таким образом, согласно современным представлениям симбиотическую микрофлору, образующую микробиом, можно представить, как неразрывный и биосинергетически взаимосвязанный с организмом человека структурный орган. Гомеостатическое равновесие, которого обеспечивается с одной стороны гормонами и ферментами, продуцируемыми микроорганизмами (генетическое разнообразие которых много больше, чем в человеческом организме), с другой стороны посредством экзокринных и эндокринных механизмов кожных и слизистых поверхностей организма – хозяина. Как и во внутренних органах в таком структурном органе функционирует специфический «пептидный континуум», представляющий собой комплекс фрагментов специфических гормонов и ферментов, продуцируемых микроорганизмами и АПУД-системой. Однако особенностью микробиома является продуцирование коротких пептидов (теневых пептидов в терминах академика Иванова В.Т.), активно участвующих в организации содружественного взаимодействия микроорганизмов при формировании функциональных систем микробиома ( Рис. 1 и 2 ) и их биосинергетического взаимодействия (структурного сопряжения) с функциональными системами организма-хозяина. Воздействуя на АПУД-систему эпителиальных поверхностей и, при транслокации во внутренние среды, на АПУД-систему тканей внутренних органов, совокупность коротких пептидов образует систему сопряжения иммунной, нервной и эндокринной систем к изменяющимся условиям окружающей среды единой системы микробиом – организм-хозяин.

Условием существования и развития такого рода открытых систем является биосинергетический характер сохранения динамической устойчивости целостной экосистемы микробиом — организм-хозяина. Даже упрощенная схема, Рис.1, показывает, насколько сложны и взаимозависимы протекающие в человеческом организме метаболические процессы. По этой причине одной из главных характеристик живых систем является их способность к самоорганизации. С медицинской точки зрения это открывает возможности разработки средств и методов воздействия, повышающих внутренние способности к самосохранению (восстановлению) здоровья.

Еще во времена бывшего СССР, ведущими научными коллективами были проведены исследования штаммов грибов с ценными фармакологическими свойствами. Институтом питания АМН СССР был проверен ряд штаммов на показатели пищевой ценности и безвредности в соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения. В 1998-2005 года ООО «Гелла-Фарма» разработала биотехнологию и организовала промышленное производство биологически активных субстанций на основе вторичных метаболитов мицелиальных грибов (ВМГ) с уникальными свойствами. Все этапы производства отвечают самым высоким экологическим требованиям, а параметры технологических режимов обеспечивают сохранение всего комплекса биологически активных веществ. В результате субстанции ВМГ представляют собой натуральные, сбалансированные природой комплексы биологически активных веществ, необходимых организму человека: фосфолипиды, убихиноны, в том числе, кофермент Q10, ферменты, полисахариды, витамины А, F, B1, B2, B12, D, H, ценные низкомолекулярные белки и пептиды, не содержат консервантов, красителей и добавок искусственного происхождения. Разработанные биотехнологии получения субстанций ВМГ позволили создавать различные готовые формы продуктов с акцентированными спектрами полезных свойств. Концентрации биологически активных веществ в растворах готовых форм относительно невелики, обеспечивая при этом высокую эффективность воздействия на организм. Как показали исследования последних лет, высокая эффективность препаратов на основе субстанций ВМГ определяется наличием синергетически обусловленной взаимосвязанности комплекса низкомолекулярных белков и пептидов. С другой стороны, высокая степень комплементарности метаболитов грибной субстанции обеспечивает синергетическое взаимодействие последней с системами регуляции обменных (метаболических) процессов, приводящее к восстановлению и поддержанию динамического равновесия в организме человека, т.е. регуляции гомеостаза. В практике фармакологии принято вычленять основное действующее вещество и концентрацию, определять ведущий механизм действия лекарственного средства. Когда же речь заходит о многокомпонентных биосинергетически взаимообусловленных препаратах понятие «основной» и «концентрация» размывается (а в гомеопатии вообще теряет смысл). Если до 2005 года основное внимание уделялось «классическим» продуктам Флоравит® (Флоравит Э (водный раствор), Флоравит ЦП, Флоравит Э (масляный раствор)), то постепенно ООО «Гелла-Фарма» начала исследования и разработки биотехнологий производства субстанций ВМГ, отделение (разрушение) высокомолекулярных фракций, выделение низкомолекулярных фракций и пептидов, испытаний биологической активности субстанций. В настоящее время уже производятся оздоровительные продукты торговые марки Флоравит® , CBSлаб®.

Попадая во внутренние среды организма человека и микробиом, короткие экзопептиды биорегулятора увеличивают биохимический потенциал жидких сред, индуцируют необходимую реконструкцию биологических мембран клеток, рецепторного аппарата, и, в конечном итоге, нормализуют функционирование клеток тканей и органов, микроорганизмов микробиома.

В результате, естественным образом нормализуется (восстанавливается) биосинергетическая взаимосвязь между различными функциональными системами организма и микробиома, которые, в свою очередь, приобретают более устойчивое состояние с большей степенью свободы и, увеличивая «резервные мощности» компенсаторных реакций, расширяя диапазон адаптации. Опираясь на многолетний опыт применения, результаты экспериментальной работы с

Рис. 4. Структурная схема органов-мишеней для экзопептидов биорегулятора.

определением влияния ВМГ (в первую очередь коротких экзопептидов) на живые системы (в том числе микроорганизмы и растения), клинические испытания, с уверенностью можем утверждать о наличии регулирующего влияния компонентов ВМГ на системы гомеостаза организма. Рассматривая короткие пептиды ВМГ в качестве экзогенных, относительно системы микробиом – организм-хозяина взаимосвязанной АПУД-системой, можно структурно представить направления воздействия биорегулятора, как показано на рис. 4.

По мнению академика Иванова В.Т. в организме человека «…Пептидный пул образует тканевой полифункциональный и полиспецифичный «биохимический буфер», который смягчает метаболические колебания, что позволяет говорить о новой, ранее неизвестной системе регуляции на основе пептидов. Этот механизм дополняет давно известные нервную и эндокринную системы регуляции, поддерживая в организме своеобразный «тканевой гомеостаз» и устанавливая равновесие между ростом, дифференцировкой, восстановлением и гибелью клеток…». Продолжая эту мысль относительно механизма действия экзопептидов биорегулятора, можно сделать вывод, что для формируемого под воздействием экзопептидов – пептидного пула, действующего в системе микробиом – организм-хозяина характерно отсутствие выраженной тканевой специфичности, благодаря которой осуществляется сопряжение биосинергетически взаимообусловленных единых функциональных систем. Соответственно и построение по принципу иерархии функциональных подсистем микробиома, внутренних органов и тканей организма-хозяина.

Таким образом, экзопептиды биорегулятора взаимодействуя непосредственно с рецепторами клеток органов и тканей организма-хозяина и оказывая влияние на микроорганизмы микробиома, способствуют образованию результирующего пула «теневых пептидов». Учитывая огромность генетического материала микробиома, нетрудно представить многообразие теневых пептидов, продуцируемых в такой структурной составляющей организма, и их значение для биорегулирования метаболических процессов на уровне единой системы микробиом – организм-хозяина, направленного на адаптацию и сохранение динамической устойчивости. Важно отметить, что условием вышесказанного является отсутствие тканевой и органной специфичности действия пептидов формируемого микробиомом и органами и тканями организма – хозяина. Т.е. отсутствием возникновения опасности аутоимунных реакций и на вводимые в целостный организм пептидные препараты. С этой целью нашей группой компаний были проведены многочисленные и многолетние исследования и испытания по изучению влияния нашей субстанции на млекопитающих, сельскохозяйственных животных, птицу, пушных, домашних животных и на плодовые, лекарственные растения и зерновые культуры. В результате было доказано полное отсутствие не только тканевой, органной, но и видовой специфичности действия. Была разработана кормовая добавка для сельскохозяйственных животных, пушных, птиц и т.д., экологически безупречное удобрение восстановления микробиома растений и почв.

Исследования пептидных биорегуляторов CBS® и Флоравит® показали, что, варьируя биотехнологическими параметрами можно добиваться продуцирования ВМГ содержащих ансамбли пептидов с различными «акцентированными» свойствами. Этим ансамблям в полной мере присущи такие особенности как бимодальные изменения биологической активности. А также изменения направленности действия пептидов, акцентирования свойств растворов, представляющих собой композиции из растворов различных концентраций. Также необходимо отметить такую исключительно важную особенность у полученных субстанций как отсутствие тканевой и органной специфичности, и выраженные адьювантные свойства.